Inicio

- Detalles

- Escrito por: Germán Fernández

- Categoría: Inicio

- Visto: 10904

La Química: Desde sus Orígenes Alquímicos hasta los Desafíos del Siglo XXI y su Impacto Transformador en el Mundo

La Química: Desde sus Orígenes Alquímicos hasta los Desafíos del Siglo XXI y su Impacto Transformador en el Mundo

I. Introducción: La Química, Ciencia Central en Constante Evolución

La química, en su esencia, es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades fundamentales, las transformaciones que experimenta y las interacciones energéticas que acompañan dichos cambios. Se erige como una disciplina central, intrínsecamente entrelazada con la física, la biología, la geología y una miríada de otros campos del saber, actuando como un puente indispensable entre ellos. Considerada una evolución natural de la antigua alquimia, la química ha recorrido un largo camino desde las primeras manipulaciones controladas de la materia por el ser humano, como el dominio del fuego, pasando por las sofisticadas prácticas metalúrgicas de las civilizaciones antiguas, la enigmática protoquímica de los alquimistas, y la trascendental revolución científica del siglo XVIII que cimentó las bases de la química moderna. Hoy, se nos presenta como una ciencia vasta y multifacética, diversificada en numerosas ramas especializadas que abordan desde la estructura íntima de los átomos hasta la complejidad de los sistemas biológicos y los desafíos medioambientales globales.

La trayectoria de la química no es simplemente una acumulación cronológica de descubrimientos, sino una profunda y continua evolución conceptual. Esta disciplina ha sido, y persiste como, un motor fundamental del progreso tecnológico y de nuestra comprensión del universo material. Su papel es, y será, indispensable para abordar los complejos desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, desde la búsqueda de fuentes de energía sostenibles y la mitigación del cambio climático hasta el desarrollo de nuevos fármacos y materiales avanzados.

La transformación de la química desde sus raíces empíricas y, en ocasiones, místicas, hasta convertirse en una ciencia rigurosa y predictiva, marca una transición epistemológica de gran envergadura. Las prácticas iniciales, ya fueran utilitarias como la metalurgia y la elaboración de tintes, o imbuidas de misticismo como la alquimia, sentaron las bases experimentales. La alquimia, si bien a menudo errada en sus premisas teóricas fundamentales como la transmutación de los metales en oro, fue un crisol donde se forjaron valiosas técnicas de laboratorio y se descubrieron nuevas sustancias. Figuras como Robert Boyle, con su escepticismo metódico, comenzaron a exigir definiciones claras y un enfoque basado en la evidencia. Sería Antoine Lavoisier quien, al institucionalizar la cuantificación mediante la ley de conservación de la masa y establecer una nomenclatura sistemática, señalaría inequívocamente el nacimiento de la química como ciencia moderna.7 Este cambio no fue meramente de contenido, sino una transformación radical en la metodología de adquisición y validación del conocimiento químico.

Paralelamente a su consolidación como ciencia, la historia de la química revela una interconexión inherente y creciente con otras disciplinas, particularmente la física y la biología. Los grandes hitos conceptuales y experimentales a menudo han surgido en las fronteras interdisciplinares, demostrando que la "pureza" disciplinar es, en muchos aspectos, una construcción artificial. La teoría atómica y la termodinámica, por ejemplo, son pilares compartidos con la física desde los albores de la química moderna. La química orgánica y la bioquímica, por su parte, constituyen puentes fundamentales hacia la comprensión de los sistemas vivos. La química física aplica rigurosamente los principios físicos para desentrañar los misterios de los sistemas químicos. Campos contemporáneos como la nanotecnología y la ciencia de materiales son, por naturaleza, profundamente multidisciplinares, con la química ocupando un lugar central en su desarrollo. Esta simbiosis sugiere que el futuro de la química residirá, cada vez más, en una colaboración aún más estrecha y fructífera con otras áreas del conocimiento.

II. Los Fundamentos Primigenios: De las Artes Prácticas a la Alquimia

A. Saberes Químicos en las Civilizaciones Antiguas

Mucho antes de que la química se constituyera como una disciplina científica formal, diversas civilizaciones antiguas acumularon un vasto conocimiento empírico sobre la manipulación y transformación de la materia. Estos saberes, nacidos de la necesidad y la curiosidad, sentaron las bases prácticas para el futuro desarrollo de la ciencia química.

La metalurgia primitiva representa uno de los primeros grandes logros tecnológicos de la humanidad. Civilizaciones como los sumerios, egipcios y babilónicos desarrollaron habilidades notables en la extracción y trabajo de metales, así como en la fabricación de cerámica y tintes, aunque sin desarrollar teorías complejas para explicar sus observaciones. La Edad del Bronce, iniciada en el Oriente Próximo hacia finales del IV milenio a.C., se difundió por Asia Menor, Grecia, Asia Central y China, marcando un hito en la capacidad humana para crear materiales con propiedades mejoradas mediante la aleación de cobre y estaño. Posteriormente, el dominio del hierro, cuya tecnología surgió en Anatolia alrededor del 1800 a.C. y se extendió por el Mediterráneo, Europa y China, proporcionó herramientas y armas aún más resistentes. Estos avances fueron cruciales para la transformación de las sociedades, permitiendo el desarrollo de la agricultura, la guerra y la construcción.

Paralelamente, la cerámica y el vidrio experimentaron un notable desarrollo. Los egipcios no solo perfeccionaron la alfarería, sino que también introdujeron el uso de esmaltes para conferir a las piezas mayor dureza y brillo, y fueron pioneros en la fabricación de vidrio. En China, la maestría en cerámica culminó con la invención de la porcelana en el siglo VII, un material de exquisita finura y resistencia que fue un secreto tecnológico celosamente guardado durante siglos. Estos materiales transformaron la vida cotidiana, facilitando el almacenamiento, la cocción de alimentos y la creación de objetos ornamentales.

El uso de pigmentos y tintes también evidencia un conocimiento químico temprano. Las civilizaciones antiguas empleaban una variedad de minerales y extractos vegetales para obtener colores destinados a la pintura y al teñido de textiles. El cinabrio (sulfuro de mercurio), por ejemplo, proporcionaba un intenso color rojo, aunque su toxicidad no fuera comprendida en aquel entonces. Esta práctica demuestra una observación cuidadosa de las propiedades colorantes de las sustancias naturales y la habilidad para extraerlas y aplicarlas.

Un ejemplo particularmente sofisticado del conocimiento químico empírico del mundo antiguo es el embalsamamiento egipcio. Los egipcios desarrollaron técnicas complejas que requerían un conocimiento detallado de la descomposición del cuerpo humano y el uso de diversas sustancias, como natrón, resinas y aceites, para lograr la preservación de los cadáveres. Esta práctica no solo tenía un profundo significado religioso, sino que también implicaba una notable comprensión de la transformación y conservación de la materia orgánica.

Junto a estos saberes prácticos, surgieron las primeras teorías filosóficas sobre la naturaleza de la materia. En la Grecia Clásica, alrededor del 450 a.C., Empédocles propuso que toda la materia estaba constituida por cuatro "raíces" o elementos fundamentales: tierra, fuego, aire y agua.2 Aristóteles adoptó y desarrolló esta teoría, que, a pesar de su simplicidad, ejerció una influencia dominante en el pensamiento occidental y de Oriente Medio durante casi dos milenios. Contemporáneamente, una escuela de pensamiento radicalmente diferente, el atomismo, fue propuesta por filósofos como Leucipo y Demócrito (siglo V a.C.). Ellos postularon que la materia estaba compuesta por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, denominadas "átomos" (del griego atomos, que significa "incortable"). Epicuro, hacia el 300 a.C., también defendió un universo constituido por átomos en movimiento. Sin embargo, la influyente oposición de Aristóteles al atomismo relegó estas ideas a un segundo plano durante siglos. Es interesante notar que teorías atomistas también surgieron de forma independiente en la India antigua, con figuras como el filósofo Kanada. Aunque estas primeras teorías eran de naturaleza especulativa y carecían de una base experimental rigurosa, representaron los primeros intentos sistemáticos de racionalizar la composición fundamental del mundo material, y conceptos como "elemento" y "átomo", aunque transformados, resurgirían con fuerza en el desarrollo posterior de la química.

- Detalles

- Escrito por: Germán Fernández

- Categoría: Inicio

- Visto: 19652

Origen y Evolución de la Química Física o Fisicoquímica

Origen y Evolución de la Química Física o Fisicoquímica

Introducción

La química física, o fisicoquímica, se define como la rama de la química que aplica los principios, las prácticas y los conceptos de la física para el estudio de los sistemas químicos a nivel macroscópico y microscópico. Esta disciplina actúa como un nexo fundamental entre la física y la química, proporcionando una comprensión más profunda de los fenómenos químicos a través de las leyes fundamentales de la física. Su rol en la ciencia moderna es crucial, abarcando desde la elucidación de las intrincadas interacciones moleculares hasta el desarrollo de tecnologías de vanguardia que impactan nuestra vida cotidiana. El presente informe se adentrará en la génesis y el desarrollo histórico de la fisicoquímica, prestando especial atención a la evolución de sus ramas esenciales: la termodinámica, la mecánica cuántica, la espectroscopía, la mecánica estadística, la cinética química y la electroquímica. Finalmente, se explorarán los retos contemporáneos y las perspectivas futuras que delinean el horizonte de esta fascinante área de la ciencia.

Los Orígenes de la Fisicoquímica

La idea de aplicar los principios de la física para comprender los fenómenos químicos tiene raíces históricas tempranas. El término "química física" fue acuñado por el erudito ruso Mikhail Lomonosov en 1752, quien la definió durante un curso de conferencias como la ciencia que debe explicar, bajo las provisiones de los experimentos físicos, la razón de lo que sucede en cuerpos complejos a través de operaciones químicas. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, el trabajo realizado en las áreas donde convergían la química, la física y las matemáticas a menudo se denominaba filosofía química o química teórica.

En el siglo XVII, Robert Boyle se erigió como una figura pionera al abogar por el uso del método científico en la investigación química y al definir los elementos a través de la experimentación rigurosa. A finales del siglo XVIII, Antoine Lavoisier revolucionó el campo de la química al establecer la ley de conservación de la masa y al introducir una nomenclatura química sistemática. A principios del siglo XIX, John Dalton propuso su influyente teoría atómica moderna, que proporcionó una base fundamental para la comprensión de la composición de la materia.

Si bien Lomonosov introdujo el término, la fisicoquímica como disciplina científica moderna comenzó a tomar forma entre las décadas de 1860 y 1880, con el auge de la investigación en termodinámica química, el estudio de los electrolitos en solución y el desarrollo de la cinética química. Algunos historiadores señalan el año 1887, con la fundación de la revista Zeitschrift für Physikalische Chemie por Wilhelm Ostwald y Jacobus Henricus van 't Hoff, como el momento del nacimiento formal de la fisicoquímica. La publicación en 1876 del trascendental artículo de Josiah Willard Gibbs, "Sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas", introdujo conceptos pilares como la energía de Gibbs, los potenciales químicos y la regla de las fases de Gibbs, sentando un marco teórico riguroso para la termodinámica química. La controversia científica que surgió en torno a la química de las soluciones de electrolitos también desempeñó un papel crucial en la génesis de la fisicoquímica, con debates significativos entre la escuela europea liderada por Svante Arrhenius, Wilhelm Ostwald y Jacobus van 't Hoff, y la escuela británica representada por Henry Armstrong y Spencer Pickering.

La fundación de las primeras revistas científicas especializadas fue un hito crucial en la institucionalización de la fisicoquímica como disciplina autónoma. Zeitschrift für Physikalische Chemie, establecida en 1887 por Ostwald y van 't Hoff, se convirtió rápidamente en un foro central para la publicación y difusión de investigaciones en este campo. Posteriormente, en 1896, Wilder Dwight Bancroft fundó el Journal of Physical Chemistry, ampliando aún más el alcance y el reconocimiento de la disciplina a nivel internacional. Otras publicaciones periódicas históricas, como Annales de chimie et de physique (fundada en 1789), también contribuyeron a la difusión de investigaciones que eventualmente formarían parte del cuerpo de conocimientos de la fisicoquímica.

Evolución de las Ramas Fundamentales

Termodinámica: La termodinámica, inicialmente enfocada en las leyes que rigen el calor y el trabajo, evolucionó hacia la termodinámica química, que aplica estos principios fundamentales a los sistemas químicos. En 1824, Nicolas Léonard Sadi Carnot sentó las bases de la termodinámica moderna con su análisis de la eficiencia de los motores térmicos, introduciendo conceptos esenciales como los ciclos termodinámicos y la reversibilidad.25 Rudolf Clausius, en la década de 1850, formuló las leyes primera y segunda de la termodinámica, introduciendo el concepto crucial de entropía en 1865. Josiah Willard Gibbs, en la década de 1870, realizó una labor fundamental al integrar fenómenos químicos, físicos, eléctricos y electromagnéticos, introduciendo conceptos como la energía libre de Gibbs y la regla de las fases, que se convirtieron en pilares de la fisicoquímica moderna, especialmente en el estudio del equilibrio químico y la termodinámica de sistemas heterogéneos. Conceptos clave como la energía, la entropía, la entalpía (la medida de la energía en un sistema termodinámico a presión constante 3) y la energía libre (un potencial termodinámico que cuantifica el trabajo útil obtenible de un sistema a temperatura y presión constantes 16) proporcionan el vocabulario esencial para describir y analizar los procesos termodinámicos en sistemas químicos. La termodinámica química ofrece un marco teórico preciso para predecir la factibilidad de las reacciones químicas, aunque no proporciona información sobre la velocidad a la que ocurren.

Mecánica Cuántica: El advenimiento de la teoría cuántica a principios del siglo XX representó una revolución en la comprensión de la estructura atómica y molecular. En 1900, Max Planck propuso la cuantización de la energía para explicar la radiación del cuerpo negro, marcando el inicio de esta nueva era en la física. Albert Einstein, en 1905, extendió la idea de la cuantización a la luz al explicar el efecto fotoeléctrico utilizando el concepto de fotones y al postular la dualidad onda-partícula de la luz. En 1913, Niels Bohr desarrolló un modelo cuántico del átomo de hidrógeno, donde los electrones orbitan en niveles de energía discretos, lo que proporcionó una explicación para los espectros atómicos. A mediados de la década de 1920, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg desarrollaron de forma independiente las formulaciones matemáticas fundamentales de la mecánica cuántica, conocidas como mecánica ondulatoria y mecánica matricial, respectivamente. La mecánica cuántica tiene aplicaciones cruciales en la comprensión de la estructura atómica y molecular (determinando la distribución de electrones alrededor de los núcleos 2), el enlace químico (explicando las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas 2) y la espectroscopía (interpretando los espectros atómicos y moleculares 2).

Espectroscopía: El desarrollo de las técnicas espectroscópicas ha sido un proceso continuo desde los primeros estudios del espectro solar realizados por Isaac Newton en el siglo XVII utilizando prismas 3 hasta las modernas técnicas que abarcan un amplio rango del espectro electromagnético. A principios del siglo XIX, Joseph von Fraunhofer introdujo mejoras significativas en los espectrómetros al utilizar rejillas de difracción, lo que permitió mediciones más precisas y cuantitativas del espectro. A mediados del siglo XIX, Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff desarrollaron el espectroscopio de llama, una herramienta fundamental para la identificación precisa de elementos a través del análisis de sus espectros de emisión. La espectroscopía desempeña un papel esencial en la determinación de la estructura molecular, a través de técnicas como la espectroscopía infrarroja, de microondas, de resonancia paramagnética electrónica y de resonancia magnética nuclear, y en el estudio de procesos dinámicos mediante el seguimiento de los cambios en los espectros a lo largo del tiempo.

Mecánica Estadística: La mecánica estadística establece un puente fundamental entre el mundo microscópico de átomos y moléculas y el mundo macroscópico de las propiedades termodinámicas. En 1859, James Clerk Maxwell formuló la distribución de velocidades moleculares, proporcionando la primera ley estadística en física.3 Ludwig Boltzmann realizó contribuciones significativas al desarrollar la interpretación estadística de la entropía en términos de microestados y al formular la ecuación de Boltzmann.3 Josiah Willard Gibbs acuñó el término "mecánica estadística" en 1884 y formalizó el campo en su influyente libro publicado en 1902. La mecánica estadística se aplica extensamente a la termodinámica, permitiendo la derivación de las leyes termodinámicas a partir de principios estadísticos, y a la cinética, facilitando la comprensión de las velocidades de reacción a nivel molecular.

Cinética Química: Los estudios tempranos de las velocidades de reacción incluyen el trabajo pionero de Ludwig Wilhelmy en 1850 sobre la inversión de la sacarosa. En 1864, Peter Waage y Cato Guldberg publicaron la ley de acción de masas, que establece la proporcionalidad entre la velocidad de una reacción química y la concentración de las sustancias reaccionantes. A finales del siglo XIX, Svante Arrhenius desarrolló su influyente teoría que describe la dependencia de la constante de velocidad de reacción con la temperatura. El desarrollo del concepto de catálisis, donde un catalizador acelera la velocidad de una reacción sin consumirse en el proceso, contó con contribuciones significativas de Wilhelm Ostwald. La cinética química también se ocupa de la comprensión de los mecanismos de reacción, que detallan los pasos elementales que ocurren a nivel molecular durante una transformación química.

Electroquímica: Los experimentos fundamentales de Luigi Galvani y Alessandro Volta a finales del siglo XVIII establecieron la conexión intrínseca entre las reacciones químicas y la electricidad. En la década de 1830, Michael Faraday formuló sus leyes de la electrólisis, cuantificando la relación entre la cantidad de electricidad que pasa a través de una solución y la cantidad de sustancia que se transforma. El desarrollo de las baterías, como la pila de Daniell inventada por John Daniell en 1836, y la comprensión de los procesos que tienen lugar en las interfaces cargadas (electrodos y electrolitos 2) son logros importantes de la electroquímica. A finales del siglo XIX, Walther Nernst desarrolló la ecuación que lleva su nombre, la cual relaciona el potencial de electrodo con las concentraciones de iones en solución.

- Detalles

- Escrito por: Germán Fernández

- Categoría: Inicio

- Visto: 7308

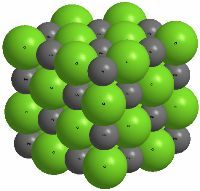

La química inorgánica, una rama fundamental de la química, se dedica al estudio de la composición, estructura, propiedades y reacciones de los compuestos inorgánicos. Estos compuestos se definen típicamente como materiales de origen no biológico que, en general, no contienen enlaces carbono-hidrógeno, abarcando metales, sales y minerales.1 Históricamente, se consideraba la química de las sustancias "no vivas", en contraste con la química orgánica, que se centraba en las moléculas basadas en el carbono derivadas de organismos vivos. Sin embargo, esta distinción se ha matizado con el tiempo, especialmente con el advenimiento de la química organometálica, que estudia compuestos que contienen un enlace directo entre un metal y un átomo de carbono, actuando como un puente entre ambos campos.1 Es importante destacar que muchas sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono, el oxígeno, los minerales y el agua, son esenciales para el sostenimiento de la vida.

La química inorgánica desempeña un papel crucial en una amplia gama de campos científicos y tecnológicos. Se utiliza para investigar y desarrollar catalizadores, recubrimientos, combustibles, tensioactivos, materiales, superconductores y fármacos. Es fundamental en el diseño de microchips y circuitos integrados, ya que la electrónica se basa en metales y silicio. Además, tiene aplicaciones significativas en la fabricación de pigmentos, recubrimientos y pinturas, así como en la minería y el procesamiento de minerales para la obtención de metales y cerámicas. En el ámbito biológico, los compuestos inorgánicos son componentes esenciales de las biomoléculas, actuando como electrolitos (cloruro de sodio), en el almacenamiento de energía (ATP) y en la estructura (el esqueleto de polifosfato del ADN). También son vitales para la producción de fertilizantes, como el nitrato de amonio obtenido mediante el proceso de Haber, y para la fabricación de materiales de construcción a gran escala como el cemento Portland. Incluso en la medicina nuclear, la producción de compuestos radioisotópicos de elementos inorgánicos es de suma importancia. La amplitud de estas aplicaciones subraya la importancia fundamental de la química inorgánica en la sociedad moderna y en nuestra comprensión científica del mundo que nos rodea.

Los Orígenes de la Química Inorgánica

Las raíces de la química inorgánica se remontan a la antigüedad, con el uso temprano de metales y minerales por las civilizaciones primigenias. El dominio del fuego, la primera reacción química controlada por la humanidad, fue crucial para cocinar, calentar, fabricar cerámica y desarrollar la metalurgia. Evidencias de un conocimiento rudimentario del procesamiento de minerales se han encontrado en yacimientos de hace 100,000 años, como el taller de procesamiento de ocre en la cueva de Blombos en Sudáfrica. El oro parece haber sido el primer metal utilizado por los humanos, con hallazgos que datan de alrededor del 40,000 a.C..10 Junto con el oro, la plata, el cobre, el estaño y el hierro meteórico también fueron empleados por las culturas antiguas.

El descubrimiento del cobre, hace unos 7,000 a 10,000 años, marcó un punto de inflexión, ya que este metal maleable podía transformarse en herramientas, ornamentos y armas con mayor facilidad que la piedra. Este descubrimiento condujo al desarrollo de la metalurgia, el arte de extraer y trabajar los metales. La Edad del Bronce, que comenzó alrededor del 3300 a.C., representó un avance significativo con la aleación de cobre y estaño para producir bronce, un material más resistente y duradero ideal para herramientas y armas. Posteriormente, alrededor del 1200 a.C., el descubrimiento de la fundición del hierro dio paso a la Edad del Hierro, proporcionando un metal aún más duro y abundante para la fabricación de armamento y utensilios. Además de los metales, las civilizaciones antiguas también utilizaban minerales como el sílex y la obsidiana para fabricar herramientas afiladas, mientras que gemas como el lapislázuli y la turquesa eran muy apreciadas por su valor ornamental.25 Los metales preciosos como el oro y la plata no solo eran símbolos de riqueza y poder, sino que también se utilizaban como formas tempranas de moneda.

El uso de pigmentos derivados de minerales también es un testimonio temprano de la aplicación de compuestos inorgánicos. Desde tiempos prehistóricos, se utilizaron pigmentos como el ocre para crear pinturas rupestres. Civilizaciones antiguas como los egipcios y los chinos produjeron pigmentos a mayor escala a partir de minerales como la malaquita, la azurita y el cinabrio. El azul egipcio, un vidrio azul sintético producido a partir de arena y cobre, fue uno de los primeros pigmentos sintéticos, con orígenes que se remontan al tercer milenio a.C.. Estos primeros usos de metales, minerales y pigmentos demuestran que las necesidades prácticas de las sociedades antiguas impulsaron el descubrimiento y la manipulación de sustancias inorgánicas, sentando las bases para el desarrollo posterior de la química como disciplina científica. La comprensión empírica de las propiedades de los materiales y su transformación mediante procesos como el calentamiento y la mezcla fue un primer paso crucial en la evolución de este campo.

La alquimia, una práctica protocientífica que floreció en diversas culturas, puede considerarse una precursora importante de la química inorgánica. Los alquimistas buscaban la transmutación de metales base en oro y la creación de la Piedra Filosofal, una sustancia legendaria que se creía capaz de otorgar la inmortalidad y realizar la transmutación.3 Existieron tres corrientes principales de alquimia: la china, la india y la europea, cada una con sus propias características y objetivos. Si bien los alquimistas no lograron sus objetivos principales, sus prácticas experimentales y sus investigaciones contribuyeron significativamente al desarrollo de la química. En su búsqueda, descubrieron ácidos fuertes como el nítrico, el sulfúrico y el clorhídrico, así como bases como el hidróxido de sodio. También desarrollaron equipos de laboratorio de vidrio y técnicas como la destilación, la cristalización y la sublimación. La alquimia también impulsó el estudio de la metalurgia y la extracción de metales de sus minerales. Además, los alquimistas desarrollaron enfoques de investigación más sistemáticos, lo que sentó las bases para la teoría atómica y la tabla periódica. Una teoría temprana importante fue la teoría del azufre-mercurio de los metales. En el siglo XVI, Paracelso introdujo la iatroquímica, centrando la alquimia en la preparación de medicamentos a partir de productos químicos y minerales. Aunque la alquimia estaba a menudo envuelta en secreto y simbolismo , su énfasis en la experimentación y la manipulación de sustancias materiales proporcionó una base empírica esencial para el surgimiento de la química como una disciplina científica más rigurosa. El legado de la alquimia se manifiesta en las técnicas de laboratorio y el conocimiento de diversas sustancias que se transmitieron a los primeros químicos.

- Detalles

- Escrito por: Germán Fernández

- Categoría: Inicio

- Visto: 3819

1. Introducción a la Química Analítica

1. Introducción a la Química Analítica

1.1. Definición, Alcance e Importancia

La Química Analítica es la rama de la ciencia química que se dedica al estudio de la composición de la materia, abordando la separación, identificación y cuantificación de los componentes químicos presentes en una muestra. Constituye una disciplina eminentemente práctica que emplea una diversidad de métodos de análisis con el fin de resolver interrogantes fundamentales acerca de la composición y la naturaleza química de las sustancias y los materiales que nos rodean. Su quehacer no se limita a la aplicación de técnicas existentes, sino que también se enfoca en el desarrollo, la mejora y la validación de nuevos métodos y herramientas instrumentales que permitan obtener información química cada vez más precisa, sensible y selectiva.

El alcance de la Química Analítica es vasto y su importancia radica en su transversalidad, siendo una herramienta indispensable en una multitud de campos. La determinación de la composición química de una sustancia es un requisito fundamental en el comercio, donde asegura la calidad y autenticidad de los productos; en la legislación, donde proporciona la base para el establecimiento de normativas y el control de su cumplimiento; en la industria, donde es crucial para el control de procesos, la calidad de materias primas y productos terminados; y en innumerables áreas de la ciencia, como la medicina, la biología, la geología, la ciencia de materiales y las ciencias ambientales. En el ámbito médico, por ejemplo, los análisis clínicos, que son una aplicación directa de la química analítica, facilitan el diagnóstico de enfermedades y el seguimiento de tratamientos.

La Química Analítica no solo se enfoca en determinar qué está presente en una muestra y cuánto, sino también en cómo están distribuidos los componentes, en qué forma química se encuentran (especiación) y, en algunos casos, cómo interactúan entre sí. Esta disciplina se enfrenta constantemente al desafío de analizar muestras cada vez más complejas, con analitos presentes en concentraciones cada vez menores (niveles traza y ultratraza), y a menudo en matrices que pueden interferir con la medición. Por ello, la Química Analítica es una ciencia en continua evolución, impulsada por la necesidad de resolver problemas analíticos cada vez más demandantes.

Una perspectiva importante es la distinción entre la "Química Analítica" como ciencia que desarrolla y optimiza métodos e instrumentos, y el "Análisis Químico" como la aplicación práctica de dichos métodos para obtener información específica. Esta dualidad es esencial para comprender su dinamismo: la necesidad de resolver problemas prácticos y obtener información fiable impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas y mejores herramientas analíticas. En este sentido, la Química Analítica puede considerarse una ciencia metrológica, ya que se fundamenta en la realización de mediciones para obtener información cuantitativa sobre la materia, lo que implica un alto grado de rigor en la validación de métodos, el tratamiento de errores y la trazabilidad de las mediciones. Esta característica es la que sustenta su papel crucial en áreas que dependen de la fiabilidad de los datos, como las certificaciones de calidad y el cumplimiento de normativas legales.

1.2. Principios Fundamentales

La práctica de la Química Analítica se articula en torno a un proceso analítico general, que es una secuencia lógica de etapas diseñadas para obtener información química fiable y relevante a partir de una muestra. Este proceso comienza con la definición clara del problema analítico: qué información se necesita (identificación, cuantificación, caracterización estructural), cuál es el analito (la especie de interés) y cuál es la matriz (el resto de los componentes de la muestra), en qué niveles de concentración se espera encontrar el analito, y qué grado de exactitud y precisión se requiere.

Una vez definido el problema, la siguiente etapa crucial es la elección del método analítico.4 Esta selección no es arbitraria, sino que se basa en una comprensión profunda del problema, considerando factores como la naturaleza química y física del analito y la matriz, la concentración esperada, la presencia de posibles interferentes, los recursos disponibles (instrumentación, tiempo, costo) y los requisitos de calidad del resultado. La elección del método adecuado es fundamental para la resolución exitosa del problema analítico.

Tras la selección del método, se procede a la toma de muestra (muestreo), una etapa crítica que debe asegurar que la porción de material analizada (la muestra) sea representativa del todo del cual se extrajo. Posteriormente, la muestra suele requerir una preparación o tratamiento para adecuarla al método analítico elegido; esto puede incluir procesos como la disolución, extracción, digestión, preconcentración o eliminación de interferencias.

La etapa de medición de la señal analítica es donde se aplica la técnica analítica propiamente dicha. Esta señal, que puede ser una absorbancia, una intensidad de fluorescencia, una corriente eléctrica, una masa, etc., está relacionada con alguna propiedad del analito. Esta etapa consta de dos fases: la calibración, donde se establece la relación entre la señal y la concentración del analito utilizando patrones de concentración conocida, y la determinación, donde se mide la señal de la muestra desconocida.

Finalmente, se realiza el tratamiento de los datos y la evaluación de los resultados. Los datos de calibración permiten convertir la señal medida de la muestra en una concentración o cantidad de analito. Es imprescindible realizar un análisis estadístico de los resultados para estimar su fiabilidad, calculando la incertidumbre de la medida y valorando si el resultado satisface los objetivos planteados inicialmente en la definición del problema. Este tratamiento incluye la consideración de errores analíticos, que pueden ser sistemáticos (afectan la exactitud) o aleatorios (afectan la precisión). La correcta gestión de estos errores, mediante la identificación de sus fuentes y su minimización o corrección, es vital para la calidad de los resultados. Conceptos como las cifras significativas, los límites de confianza y el posible rechazo de datos anómalos son parte integral de este tratamiento.

Muchos métodos analíticos, especialmente los clásicos, se basan en equilibrios químicos en disolución acuosa. Un conocimiento profundo de estos equilibrios es, por tanto, fundamental:

- Equilibrio ácido-base: Comprende las teorías ácido-base (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis), la autoionización del agua y el concepto de pH, el comportamiento de ácidos y bases fuertes y débiles, las disoluciones reguladoras (tampones) y las titulaciones ácido-base. Las representaciones logarítmicas de concentración en función del pH son herramientas útiles para visualizar estos sistemas.

- Equilibrio de formación de complejos: Involucra la reacción de iones metálicos con ligandos para formar especies complejas. El estudio de las constantes de formación (estabilidad) y los diagramas de distribución de especies son importantes para aplicaciones como las titulaciones complejométricas y el enmascaramiento de iones.5

- Equilibrio de oxidación-reducción (redox): Se refiere a reacciones donde hay transferencia de electrones. Conceptos como los potenciales de electrodo, la ecuación de Nernst, las constantes de equilibrio redox y las titulaciones redox son centrales.

- Equilibrio de precipitación: Describe la formación de sólidos poco solubles. El producto de solubilidad (Kps) rige la solubilidad de estos compuestos y es fundamental en el análisis gravimétrico y en algunas titulaciones por precipitación.

- Equilibrio de extracción: Se basa en la distribución de un soluto entre dos fases inmiscibles (generalmente dos líquidos). La ley de distribución y los factores que afectan la eficiencia de la extracción son clave en técnicas de separación y preconcentración.

La comprensión y manejo de estos equilibrios, incluyendo los equilibrios competitivos (donde múltiples equilibrios ocurren simultáneamente) y el uso de constantes condicionales para simplificar su tratamiento, son esenciales para el diseño y la optimización de numerosos procedimientos analíticos. La "calidad analítica", que engloba parámetros como la precisión, exactitud, sensibilidad, selectividad, linealidad, límite de detección y límite de cuantificación, es un concepto transversal que se aplica a todos los métodos y es fundamental para su validación y para asegurar que los resultados obtenidos sean adecuados para el propósito definido.

1.3. Ramas Principales: Análisis Cualitativo y Cuantitativo

La Química Analítica se subdivide tradicionalmente en dos grandes ramas, en función del tipo de información que se busca obtener sobre la muestra:

- Análisis Cualitativo: Tiene como objetivo primordial la identificación de los componentes, elementos, iones o compuestos químicos que están presentes en una muestra. Responde a la pregunta "¿Qué contiene la muestra?". Esto puede implicar la detección de la presencia o ausencia de una especie particular o el reconocimiento de la identidad de varias especies en la muestra.

- Análisis Cuantitativo: Se enfoca en la determinación de la cantidad o concentración relativa de uno o más componentes (analitos) previamente identificados en la muestra. Responde a la pregunta "¿Cuánto hay de cada componente en la muestra?". Esta determinación se expresa numéricamente, usualmente con unidades de concentración (e.g., molaridad, ppm) o cantidad (e.g., gramos, moles).

Dentro de la Química Analítica, el Análisis Químico se refiere a la parte práctica, es decir, la aplicación de los métodos y procedimientos analíticos desarrollados para resolver problemas específicos relacionados con la composición y la naturaleza química de la materia.

Aunque se presentan como ramas distintas, el análisis cualitativo y el cuantitativo están frecuentemente interrelacionados en la práctica. A menudo, es necesario realizar un análisis cualitativo preliminar para conocer la composición general de la muestra antes de seleccionar y aplicar un método cuantitativo adecuado para los analitos de interés. Por ejemplo, saber qué metales están presentes en una muestra de agua (análisis cualitativo) guiará la elección de la técnica más apropiada para cuantificar sus concentraciones.

Con la evolución de la química analítica y el advenimiento de técnicas instrumentales sofisticadas, la distinción entre análisis puramente cualitativo y puramente cuantitativo se ha vuelto menos tajante. Muchas técnicas modernas, como la espectrometría de masas o la cromatografía acoplada a detectores selectivos, pueden proporcionar simultáneamente información tanto cualitativa (identificación basada en espectros o tiempos de retención característicos) como cuantitativa (a partir de la intensidad de la señal) en un solo experimento o con modificaciones mínimas del procedimiento. Esto contrasta con los métodos clásicos, que suelen estar más orientados a uno u otro tipo de análisis de forma más específica.